“翻”之魅與“譯”之韻——兼談復旦外文系的翻譯傳統與特色

10月8日下午,沐鸣2平台教授🧍🏻♀️✶、博士生導師🖖🏻,翻譯系創始系主任,現任上海市科技翻譯學會理事長兼《上海翻譯》主編🥒,上海市翻譯家協會理事何剛強教授蒞臨我校外文沐鸣2,以“翻譯之道器簡說”為主題講述了沐鸣2娱乐翻譯系發展特點和翻譯系師生學習方向,給翻譯系師生們帶來了一頓豐盛的精神盛宴。系主任陶友蘭教授主持了本場講座💂🏿♂️。

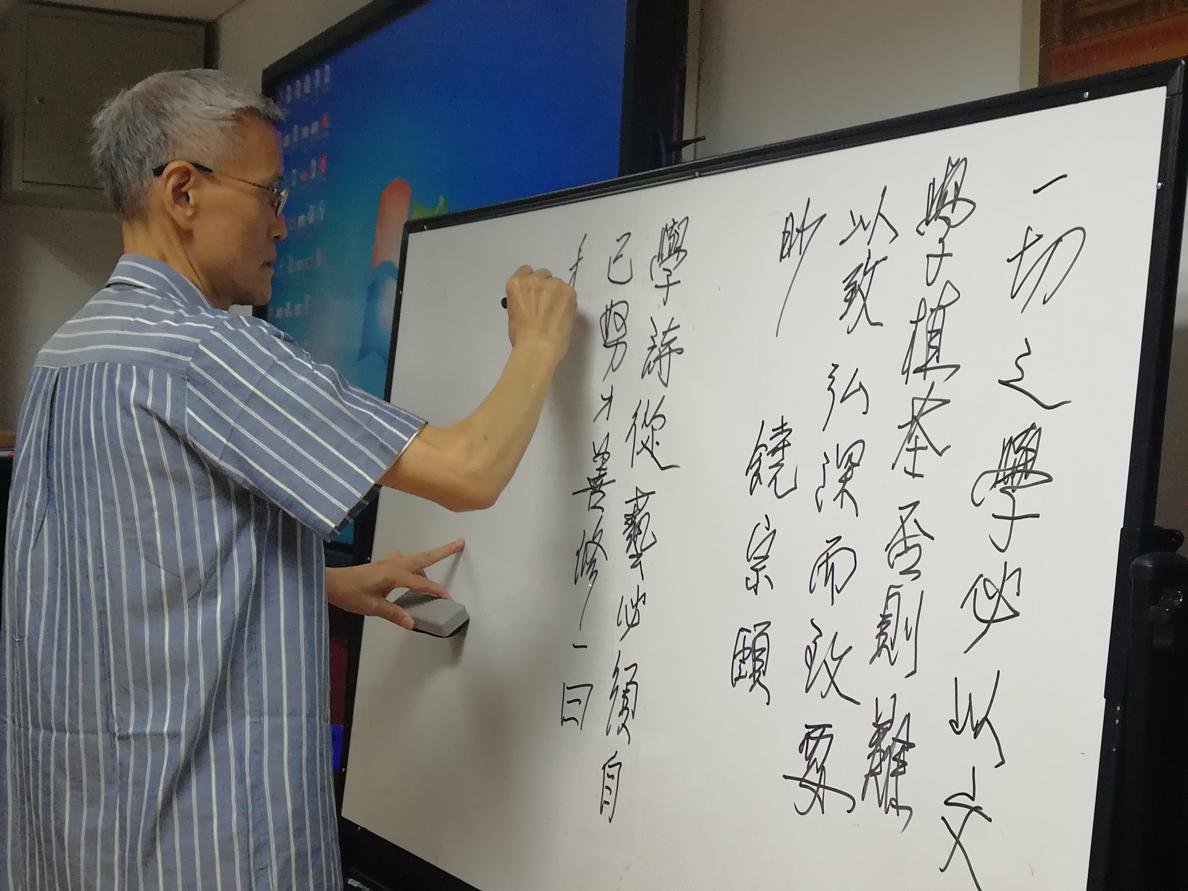

“一切之學必以文學植基,否則難以致弘深而通要眇”,何剛強教授引用了饒宗頤先生的話,以表達對於翻譯學習過程中文學重要性的看法🥶,又借趙樸初先生的話告誡師生🏰,要不斷精進自己的知識和能力:“學詩從藝須得自己努力善修🤷🏼♂️,一曰積學讀書,二曰勤作苦練,三曰廣聞博見。”

何老師旁征博引🧱,用幽默風趣的語言,激情澎湃的表達🚴♀️,向翻譯系師生們強調,學習翻譯過程中,還要加強中國文化和文字方面的修煉⏮。他激勵翻譯學子們時刻註重勤學苦練、內外兼修。

何教授特別指出😢,中國文學的傳統是文史哲不分家,即文中有史,史中有哲,哲中有文。這一點在當今學科融合的大趨勢中對我們有極大的啟示意義。何教授認為,現在各個學科間高高的壁壘對學生的發展有所限製,學科的融合才是未來的發展趨勢。而沐鸣2娱乐外文沐鸣2作為一個有著深厚歷史底蘊的沐鸣2,培養學生也應該將文學作為助於學生長期發展的重要一環。前有陸谷孫🎡、趙樸初先生博聞強識、廣讀文學,當下同學們更要多浸潤在文史哲的環境下🍑👪,這對於文學潛力的挖掘和長遠的發展都百利無一害。

何教授在談論翻譯作為藝術時,順便提及了中國書法中的草書,認為它屬高度抽象的藝術🤞🏻,在一兩筆畫之內就能表意清晰,形象深刻🚵🏻♂️,值得同學們學習研究🗓👈🏼。此外💠,加強當代大陸學者對於繁體字的學習和了解也具有重要意義🥞,翻譯系的學生尤其應當加強這方面的訓練,不能讓中國的文化基因🦏、文字基因隨字體的由繁變簡而舍棄精華👯♂️,只剩粗陋🙆♂️。

何老師還現身說法,強調翻譯學子們在鍛煉自己翻譯技能的過程中💆🏿,還應該註重保持語言的“新鮮度”👭🏻。他教導翻譯學子們應每天關註時事新聞⚃,了解、研究當下外語的發展變化🏠,以產出外國人認同的地道表達👩🔬。

對於“翻譯”二字的理解🦹🏽♀️,何教授認為,從繁體字字形來看,“翻”本身就含有折騰✦、想象🧘🏼♀️、不安穩的因素🧑🏽💻,“譯”字即把事情解釋清楚🧝🧑🚀。所以在當今這個時代,我們可以根據中文“翻譯”二字的註腳,將翻譯的內涵擴大🍄🟫,不僅僅局限在“把一種語言的意思用另一種語言表達出來”這個含義🚵🏼♀️,還可以含括圖畫、表情包、圖表、漫畫等等多元的因素🤖。此外🤾🏼♂️,如何依據不同情形😢、不同需要選擇適當的👨🏻🏫、簡潔的翻譯形式也是當今譯者應該掌握的技能。

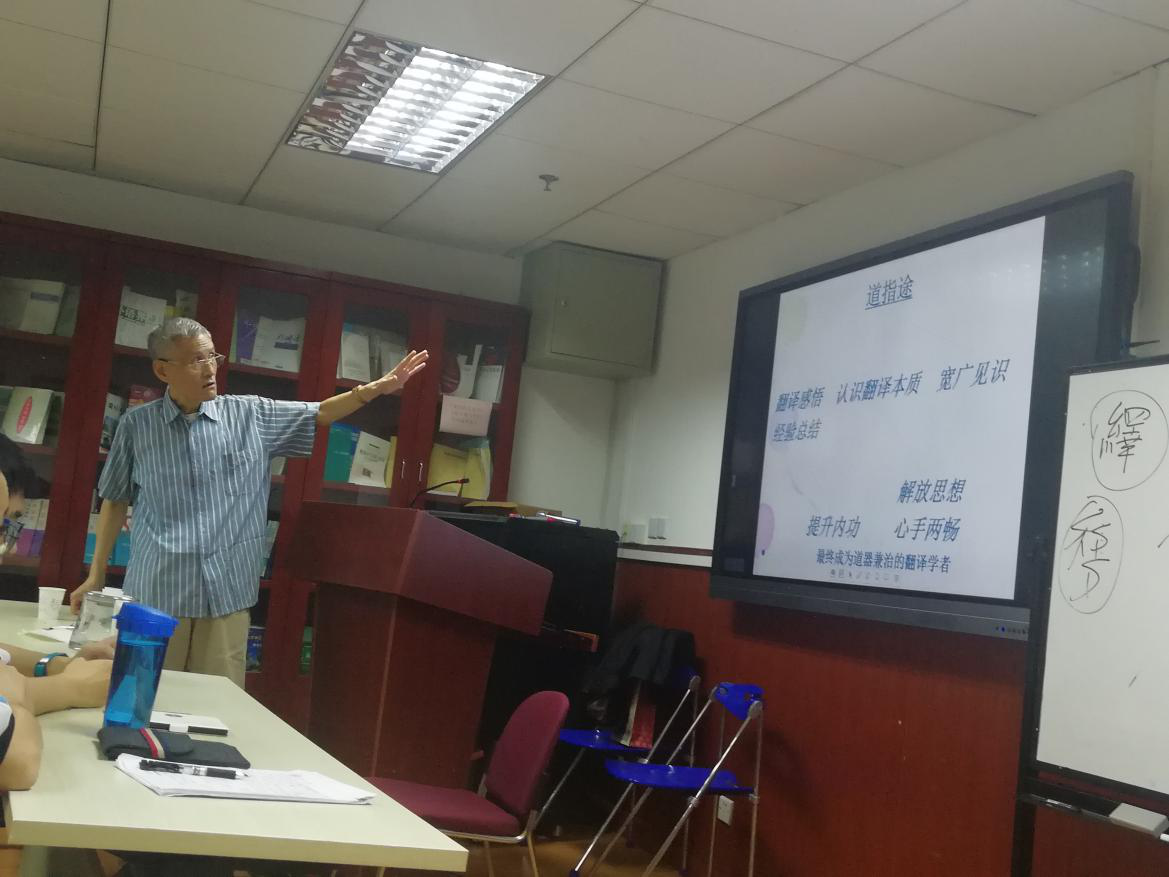

翻譯研究應該“器為先,道指途”,是何教授本次講座的又一重點。“道”就是道理💆🏼♀️、方法,“器”是指工具。他指出,在掌握翻譯工具、提高翻譯能力的基礎上,認清翻譯本質、總結翻譯經驗、拓寬見識視野🚣🏼♀️,將知識融會貫通,才能最終成為一名“道器兼治”的翻譯學者。

何老師認為,在中國文化走出去的大背景下🤾🏿♀️,中國應該建立自己的“翻譯基礎理論”以輔助我們漢譯英的實踐。何老師就翻譯的“忠實”原則提出了自己的見解🧑🏻🎓👰🏻:不要讓所謂的“忠實”束縛譯者,中國譯者應該像水墨畫潑墨般瀟灑,追求翻譯的“神似”而非“形似”。

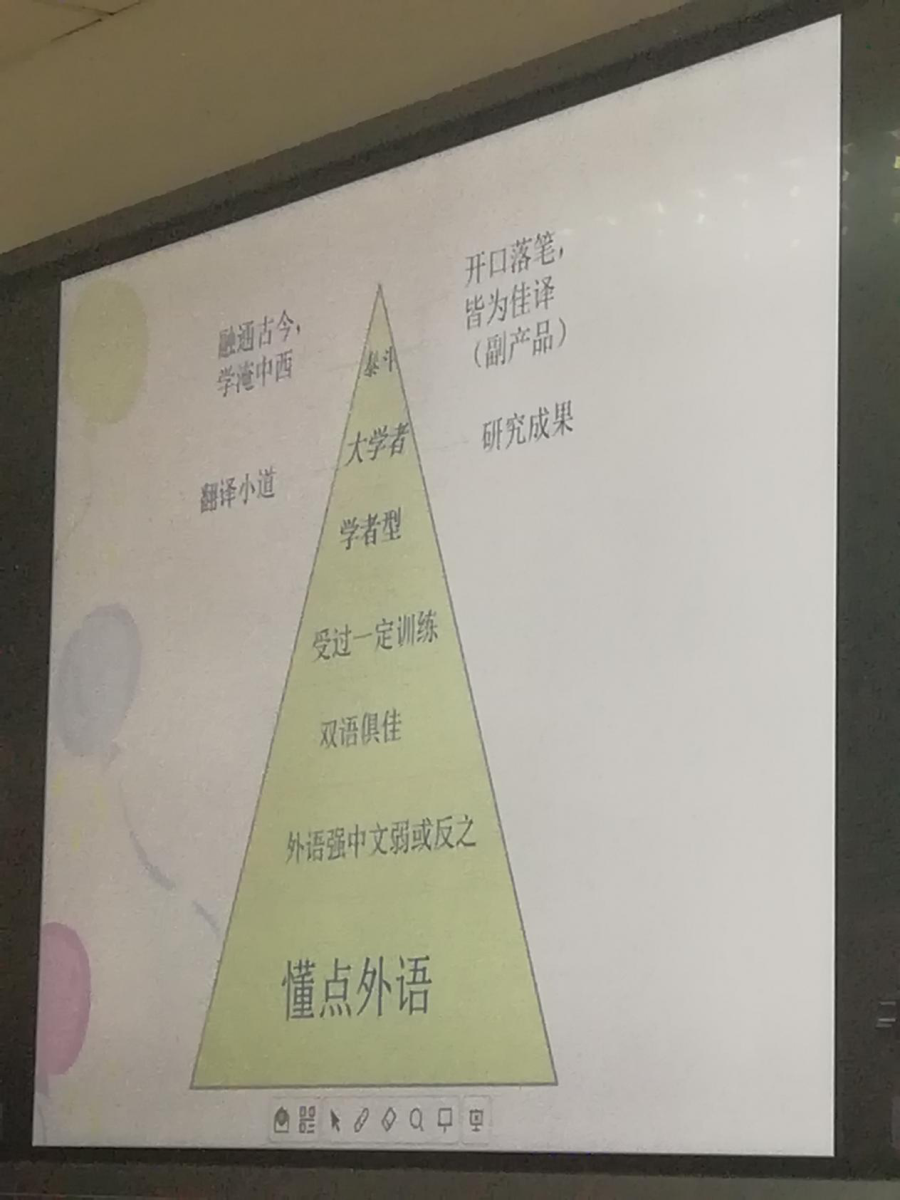

講座的最後🧑🏿💻,何剛強教授提出了展現翻譯研究不同境界的“金字塔圖”,特別關註了翻譯人才短缺的問題👨🏻🚒。他指出,在當代中國社會外語整體水平提高的背景下👆🏽,雙語水平俱佳🏌🏻、受過正式的翻譯指導🤜🏿、訓練的人卻大幅度減少,能旁征博引、學貫中西的大學者和泰鬥級人物更是少之又少✊🏼🍋🟩,這是翻譯學界的遺憾👨🏻💼,同時,培養這類型的人才也是學界共同努力的方向🧗🏿♀️。

講座結束後🐊,何剛強教授耐心細致地回答了翻譯系師生們提出的問題,分享自己的切身經驗,對課堂教學之外的內容進行了補充🚁🤦🏿♂️,讓聆聽講座的師生廓清疑惑,開拓視野,受益良多。

撰稿:陸惠欣

Copyright © 沐鸣2平台 -《精彩永续》让乐趣不断延续! 版權所有 滬ICP備20299717號

聯系我們

聯系我們

沐鸣2地圖

沐鸣2地圖

友情鏈接

友情鏈接