俄文系成功舉行校慶學術報告會“俄蘇文學與翻譯的中國視角”

2020年5月19日🧙🏽👨🏽🦱,沐鸣2娱乐外文沐鸣2俄文系2020年校慶學術報告會暨專題討論會“俄蘇文學與翻譯的中國視角”成功在線舉辦👩🏽🦱。會議由俄文系主任姜宏教授主持⛹🏿♂️,俄文系教師趙艷秋🚣🏽♀️🎃、李新梅分別進行報告。60多位師生參會。

會議內容主要分為四部分👨👩👦👦。首先,俄文系主任姜宏介紹了報告會的主題🔫、發言者及參會人員🚢。接下來,趙艷秋老師以“蘇俄翻譯理論的中國闡釋”為主題進行闡述,介紹了蘇俄翻譯理論中的代表人物、重要議題及主要分支等重要內容📸,並在此基礎上指出我國對該理論研究的現存問題及改進意見👨🏻✈️。然後🟡,李新梅老師以尤裏·邦達列夫🌌、謝爾蓋·葉辛、弗拉基米爾·馬卡寧三位當代俄羅斯作家的創作為例,闡述了“後蘇聯小說對20世紀末民主改革的反思敘事”。最後🙇,與會師生就兩位老師的報告內容進行提問和熱烈討論。

以下為會議主要內容摘錄:

(一)趙艷秋9️⃣:蘇俄翻譯理論的中國闡釋

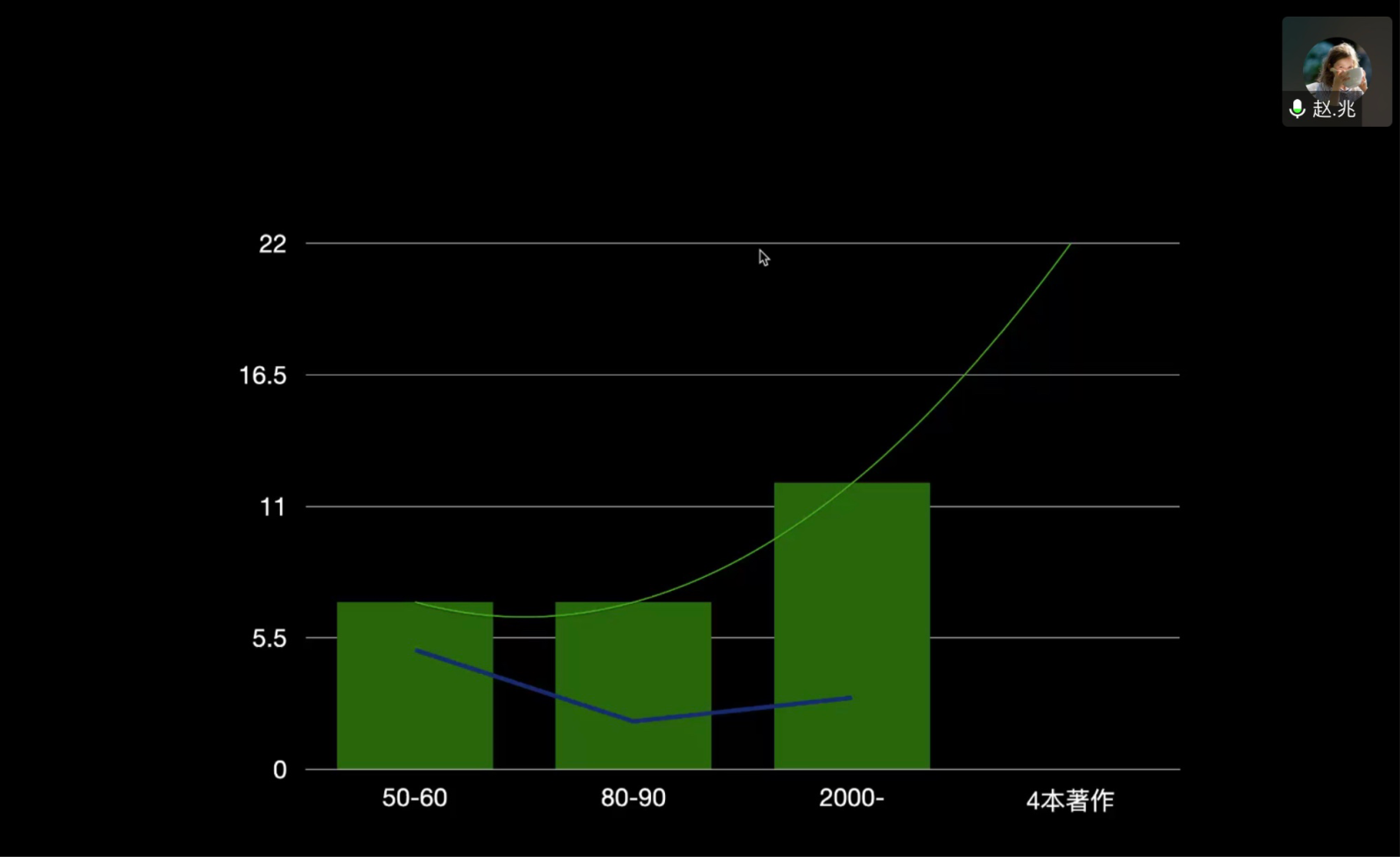

我國對蘇俄翻譯理論代表性人物及其觀點的譯介和研究可分為三個階段👳🏽♀️:上世紀50年代❌,1951年《俄文教學》刊登的索伯列夫的文章✊,拉開了我國蘇俄翻譯理論研究的序幕;80-90年代的譯介和研究得益於蔡毅先生,他先是撰文推介蘇俄翻譯理論的代表人物及其觀點,比如卡什金👨🏽🔬、巴爾胡達羅夫,隨後將蘇聯翻譯理論界兩位著名代表人物的作品編譯成中文,其中一部是語言學派巴爾胡達羅夫的翻譯思想,另一部是文藝學派的鼻祖加切奇拉澤的翻譯思想🔱;2000年以後❄️,學界對蘇俄翻譯理論的譯介依然有條不紊地進行:除了新提及的學者如切爾尼亞霍夫斯卡婭、明亞爾-別洛魯切夫👩🏼💻、拉特舍夫、斯米爾諾夫、秋列涅夫、切爾諾夫之外,對之前提到的幾位理論家的觀點又做了進一步的深入了解🏄🏼♀️。綜上,我國對蘇俄翻譯理論代表人物的研究初期是以譯著出版為主🦏,而後期是以譯介為主、譯著為輔的方式展開的。

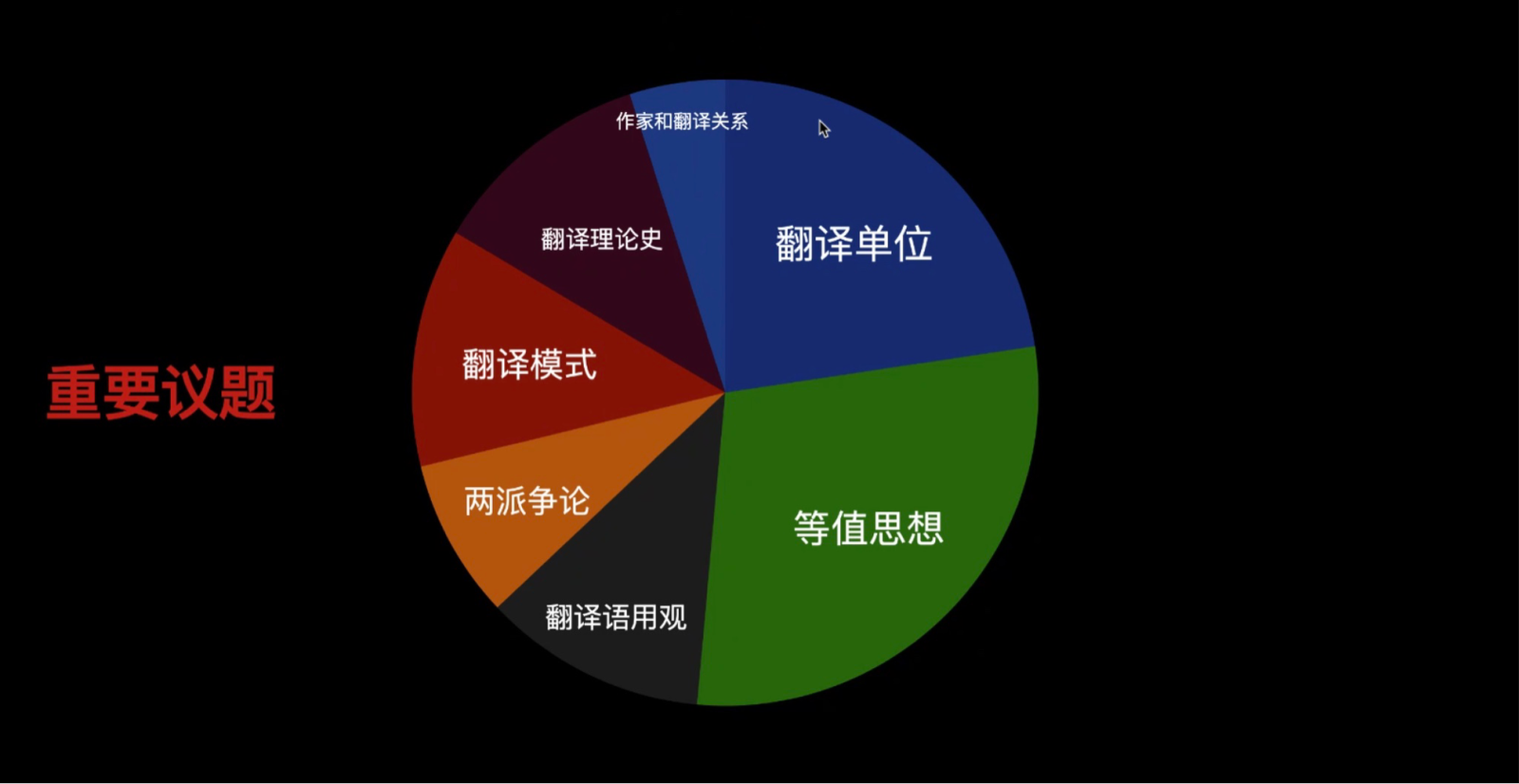

在我國學界對蘇俄翻譯理論有了一定的了解的基礎上,學者們嘗試對蘇俄翻譯理論中的一些重要議題展開針對性的研究🌳。根據現有的資料來看,這些議題主要集中在以下幾個方面🛀🏻:翻譯單位👐🏼、翻譯語用觀🎧🧺、等值思想、兩派爭論、翻譯模式、翻譯理論史、作家和翻譯關系研究👙。

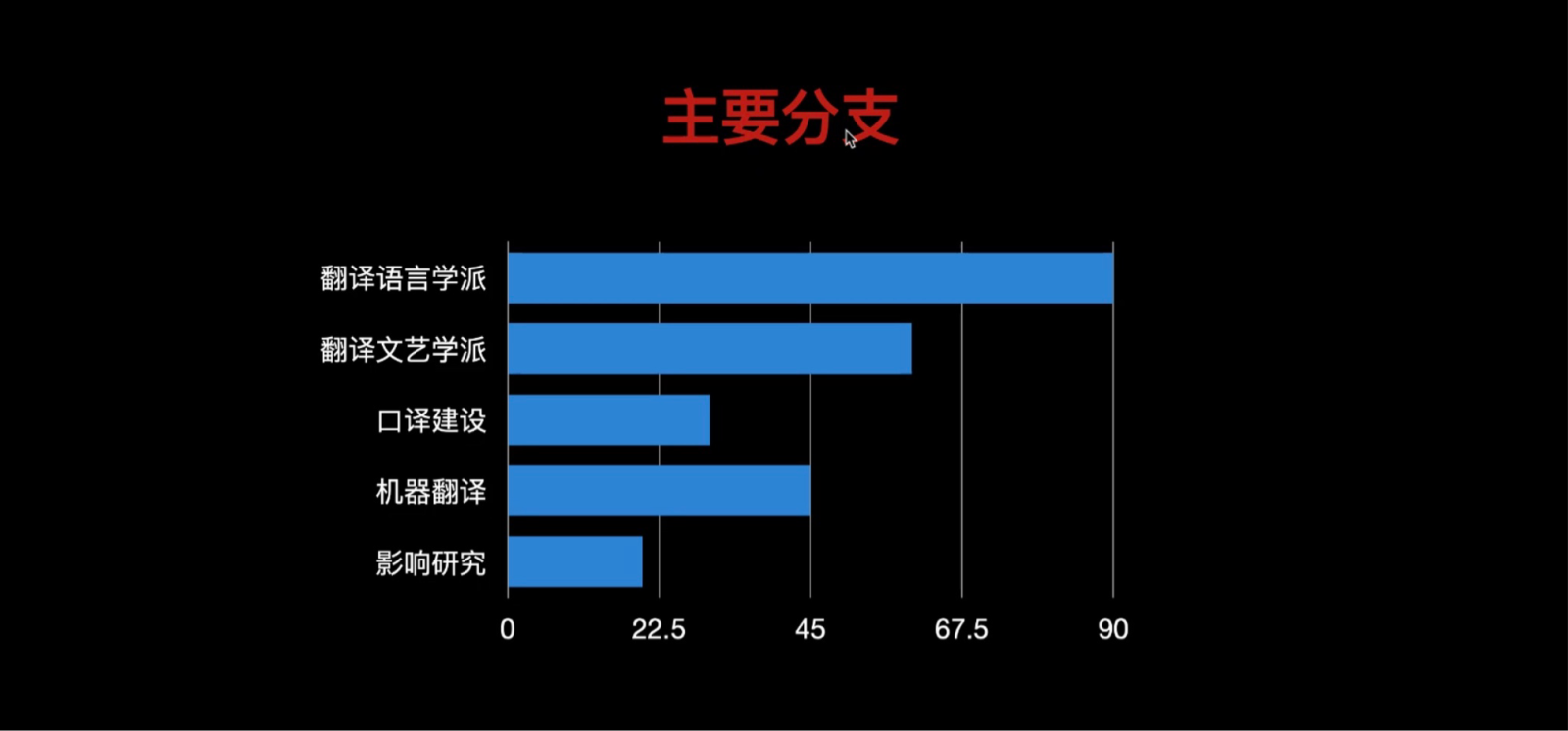

此外,國內還對蘇俄翻譯理論的幾個分支給予關註,比如翻譯語言學派🥦、翻譯文藝學派🐧、機器翻譯🤜🏽、口譯建設以及蘇俄翻譯理論對我國及世界翻譯理論的影響研究等。

仔細分析不難發現,學界對蘇俄翻譯理論的研究還存在很多不足。具體表現為:對蘇俄翻譯理論主要分支的探討不夠均衡🧗🏼♂️;對蘇俄翻譯理論有關議題的探討還存在盲區;對俄羅斯翻譯理論21世紀以來的新發展研究相對較少👵🏿。

針對不足,展望未來👵🏽,我們可以在以下幾個方面做進一步改進🐾:平衡蘇俄翻譯理論各分支的研究比例💣➙,加大對蘇俄口譯建設、機器翻譯和科技翻譯方面的研究,同時兼顧介紹和評析語言學派、文藝學派的發展,尤其是21世紀以來的新發展🪗;繼續挖掘蘇俄翻譯理論中的重要議題,比如翻譯評估、翻譯教學、翻譯文化與心理☁️、翻譯認知等𓀅🧎🏻♀️;關註文藝學派50年代前後的翻譯討論;深化作家與翻譯關系專題研究👩🏽🍼;加強蘇俄翻譯學者的觀點對我國翻譯學科建設以及翻譯實踐方面的影響研究;重新書寫蘇俄翻譯理論史👋🏻🧑⚖️,打破以往或以時間、或以流派為線索的寫作方式,嘗試從思想建構的角度來重新書寫翻譯理論史,動態把握蘇俄翻譯理論的整個演變過程👨🏼🎨,這也是我們對外國理論研究的終極目標🦄。

(二)李新梅🂠:後蘇聯小說對20世紀末民主改革的反思敘事

從戈爾巴喬夫時代延續至葉利欽時代的民主改革🙅🏽♂️,成為後蘇聯小說的一大敘事熱點👞。尤裏·邦達列夫、謝爾蓋·葉辛、弗拉基米爾·馬卡寧等當代俄羅斯作家🐪,在創作中塑造出具有不同政治信仰和社會地位的人物形象,通過這些人物對待民主改革的態度和在改革時期的人生經歷,反思民主改革給俄羅斯社會帶來的悲劇性後果🏗。

普通民眾出於自己的蠅頭小利而盲目信仰和支持民主改革🤸🏽♀️🧑🏻🌾,但虛假的民主最終讓他們的命運像浮萍一樣飄搖不定。當代俄羅斯作家謝爾蓋·葉辛的中篇小說《站在門口的女人》⏳📟,就塑造了這樣一位普通女性民眾柳德米拉,通過她的社會理想破滅和個人生活的悲劇🗜,用隱喻的形式表達了作家葉辛對俄羅斯民主改革的反思和雙重態度。一方面,改革是社會發展的必然要求,是普通大眾的內心呼喚和情感所向。另一方面👨🏽🌾👩🌾,改革沒有給社會帶來發展和進步,也沒有給普通人帶來期望的美好生活,反而被一些投機取巧者和追名逐利者利用,最終造就了充滿虛假民主幻影、倫理道德準則喪失🚬、生活更加混亂無序的新社會。

傳統俄羅斯知識分子在面對20世紀改革浪潮時,依舊有意識地保持著反叛社會潮流的風骨,用懷疑的目光冷峻地審視著社會變革🤸🏿♀️。馬卡寧長篇小說《地下人,或當代英雄》中的地下作家彼得·彼得羅維奇,葉辛小說中的教授謝拉斐姆,在改革浪潮中堅守獨立人格和精神操守。他們雖然都是舊體製的受害者☑️,但面對社會體製變革時仍不失理性和冷靜,清醒地意識到民主改革將給人民大眾帶來災難性後果,因此始終對民主改革抱有冷眼旁觀的批判態度,寧願繼續忍受物質的貧窮也不願成為政治的附庸🧑🏼💼。

激進愛國者在面對貧富差距加大、世風日下的新俄羅斯社會時,不僅開始緬懷俄羅斯傳統精神文化遺產👯,而且將改革家和民主派視為勾結國外勢力導致蘇聯毀滅的陰謀者和叛徒🤵🏼。老作家尤裏·邦達列夫90年代新作《百慕大三角》就以1993年“十月事件”為起點👦,通過描寫普通家庭中作為激進愛國者的外祖父和外孫兩代人在隨後三年裏的遭遇💲、變故和行動🧝🏼♂️,表達了對葉利欽時代社會現實的激烈批判✤。

綜上所述📳,後蘇聯小說對20世紀末俄羅斯民主改革敘事總體上呈悲觀和否定色彩,從中可以看出當代俄羅斯作家對20世紀末的民主改革持有反思態度: 一方面,改革是時代所需👛,是普通大眾的民心向往🏦;另一方面,改革是不成功的🛩,給大多數人帶來了物質貧窮和精神危機🏄🏽♀️,導致整個俄羅斯社會自由主義大行其道🎥、拜金主義橫行🍕、大眾文化泛濫、道德倫理水平下滑的災難性後果🙇🏼♂️。

報告結束後👡,與會師生就報告內容進行了進一步討論,積極提出諸多問題🤦🏼。比如:蘇俄翻譯理論與西方翻譯理論對比研究;“後蘇聯”與“當代俄羅斯”兩個概念有什麽區別與聯系;當代俄羅斯文學中是否有描述普京時代的有影響力的作品;俄羅斯人的文化身份認同👩🎨,即從蘇聯公民到俄羅斯聯邦公民這兩種身份,在後蘇聯文學中是否有體現💅🏻。通過這些提問和討論,與會師生加深了對本次報告主題的認識🧝🏿。

撰稿、配圖:馮琪

Copyright © 沐鸣2平台 -《精彩永续》让乐趣不断延续! 版權所有 滬ICP備20299717號

聯系我們

聯系我們

沐鸣2地圖

沐鸣2地圖

友情鏈接

友情鏈接