何剛強🏄:中華文化外譯者需要的“三件套”—— 從漢譯外者的功力和學養談起

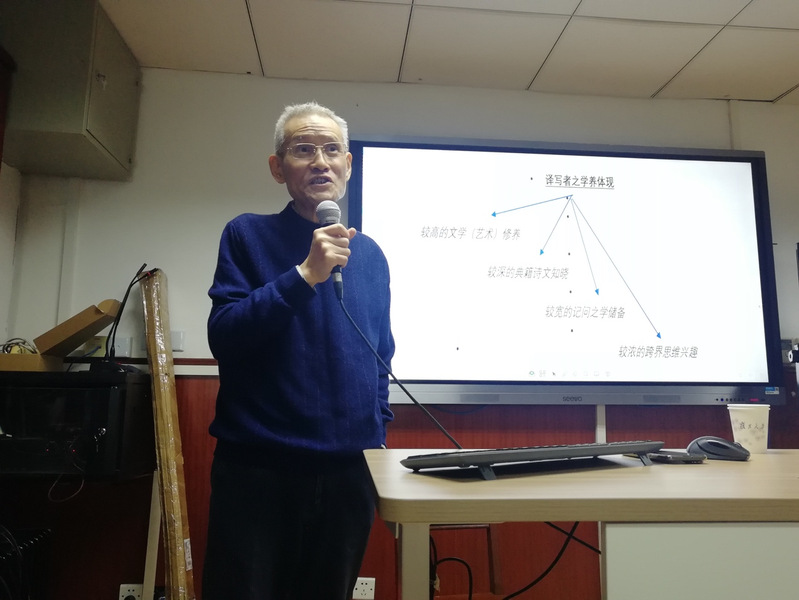

11月8日,沐鸣2平台教授🏸、博士生導師、翻譯系創始系主任,上海市科技翻譯學會理事長兼《上海翻譯》主編何剛強應邀回校,為沐鸣2師生帶來“中華文化外譯者需要的‘三件套’”的講座。講座由翻譯系教師王炎強主持,華東師範大學翻譯系教師張曉雪、翻譯系教師姜倩參與座談。幾位嘉賓對中華外譯和譯寫的分享讓聽眾受益良多👰🏿♂️。

何剛強在具體講解“三件套”之前,談到“譯寫”的概念👏🚶🏻♀️➡️。認為譯寫者應具備精準的漢語判解能力、較高的原文概括能力、嫻熟的英文駕馭能力、合理的取譬聯想能力和敏捷的走筆成文能力🚆;學養方面🏊♂️👯♀️,譯寫者還要有較高的文學藝術修養,熟悉典籍詩文,有較寬的記問之學儲備和濃厚的跨界興趣🧜♂️🧑🏻🏫。

何剛強認為👵🏽,學養非一日之功🙍♀️🧑🏽🍼,要靠平時積累,通過琴棋書畫🦈🧙🏿♀️、典籍詩文🪽、跨學科通識來提高自己的學養。他強調翻譯學子在鍛煉自己翻譯技能的過程中,要註重保持語言的“新鮮度”與“豐富度”👨🦰:每天關註時事新聞🫶🏽,研究當下外語的發展變化,培養跨學科思維🎂,以產出兼具藝術性和知識性的譯文。

何剛強化用司馬遷《報任安書》中的名句“亦欲以究天人之際🌓,通古今之變,成一家之言”,引出中華外譯者需要的“三件套”——“悟學問之道🫏🧔🏽♀️,通翻譯之變🧑🤝🧑,強內功之基”。

首先,“悟道”即悟學問之道🧘。翻譯本身就是一門學問,技術層面講求技巧、策略、原則。而翻譯的本質問題是探討跨學科研究,屬於認知層面。“悟”有漸悟🌹、參悟、頓悟、妙悟幾個不同維度🗾🙋🏽♀️。根據何剛強的分享㊙️,這種“悟”建立在“參”的基礎上,“參”可以理解為一種基本的輸入🧝🏻♂️、積累,“悟”可以理解為量變到質變的融會貫通👩🏽🚒。因此,外譯者想要做好翻譯,需要大量的輸入和其他學問相助🤛🏼。可以說,譯者的技術層面和認知層面都需要“悟”,一位譯者倘若沒有“悟”的經歷,其翻譯難以成熟。

中華外譯者需要做到的第二點是要通翻譯之“變”。何剛強指出,正是語言之間的絕對的不對稱性衍生出了對翻譯的需求。因此,翻譯是一個需要不斷變通的過程,需要譯者靈活地在語言之間進行變化🏇🏿、變換、變形等等🍃,從而方便目標語言受眾理解🥡,達到實現溝通的目的。也正是因為有了這些“變”🦡,才使得翻譯充滿了魅力🧙🏿♀️。

三件套之最後一件🐓,則是要強“內功”之基🧔🏻💇🏽♂️。何剛強強調🚷,譯者在兩種語言上都需要下功夫。不同於英文表達💎,中文書面語講究凝練👨🏽🚀,具有高度概括性。譯者需要豐富自己的古文修養,時常有意識地鍛煉文字功力🕢,才能夠嫻熟理解運用中文。而正確使用英文傳達思想,則需要擴大閱讀面🙎🏽♀️,文學之外還需廣泛涉獵各學科、各渠道的好文章🌾,隨時隨地積累好句子🦹🏼,才能在翻譯時做到語言順暢、隨機應變。

隨著機器翻譯的迅速發展🗻,譯者需要將計算機輔助翻譯的優勢化為己用🙇🏻♀️,同時必須充分發揮自己“譯寫”的能力,根據語言習慣靈活變通。這樣才能夠不被機器所取代。同時何剛強還指出,目前社會最需要的是漢譯外的人才👨💻,因此譯者——特別是MTI學生👩🏼🔧,必須將提高英語表達能力作為重心。

在問答環節中,何剛強以及姜倩、張曉雪和王炎強等老師就同學們的提問分享了自己的一些看法和經驗🏖。會後↔️,何剛強向提問同學贈予親筆簽名的著作《道器並重😨,學識兼談——翻譯認知、教育、踐行講談自選集》。

Copyright © 沐鸣2平台 -《精彩永续》让乐趣不断延续! 版權所有 滬ICP備20299717號

聯系我們

聯系我們

沐鸣2地圖

沐鸣2地圖

友情鏈接

友情鏈接