外文沐鸣2跨媒介文化研究創新團隊成功舉辦講座“文學經典與電影再現的幾種方式”

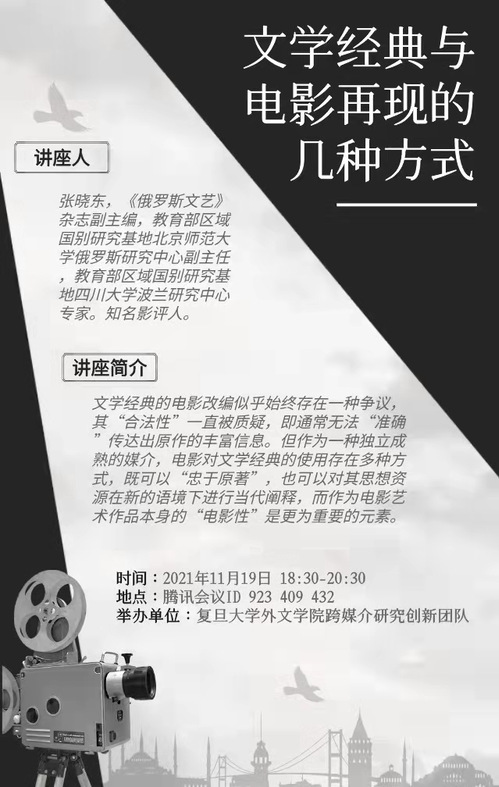

11月19日🫃🏿🩻,北京師範大學俄羅斯研究中心副主任、《俄羅斯文藝》副主編🧓、教育部區域國別研究基地中心副主任🙎♀️、知名影評人張曉東受“跨媒介文化研究創新團隊”邀請,為外文沐鸣2師生做了題為“文學經典與電影再現的幾種方式”的講座。講座由俄文系副教授李新梅主持♦︎,近百名師生參與。

首先3️⃣,副院長朱建新介紹了跨媒介文化研究創新團隊的基本情況和來自英👩🏼🎤、德、法👨🏻🏫👩🏿✈️、日、西𓀂🦈、俄、韓7個語種的13名骨幹教師。

張曉東首先從傳統概念上對文學和電影兩種藝術形式的誤讀入手,提出文學和電影並無高低之分🤰🏿,只是不同的藝術形式和媒介形式: “如果說文學是時間的藝術👷🏼♂️,則電影是空間的藝術”。接著🥡,他以大量經典影片為例證,分類闡述了文學銀幕化的六種常見方式及其特征🫵🏽🫙:第一,最理想的情況是,小說作者與電影作者是同一個人;第二👨🏻🎓,小說作者與電影作者關系密切👷🏽♂️🏂🏻,可以視為共同創作👲🏿;第三🖕,號稱“忠實於原著”的改編👱♀️;第四,宣稱自己“不忠實”於原著的改編;第五,使用原著的名稱和主題思想,但創造出新的意義的電影,藝術家的個性已經超越了原典的文本的內容;第六,程度不同地使用原著的主題、思想,創造出全新的作者電影。在闡述文學銀幕化六種方式過程中,張曉東特別註重研究方法和研究視角🧙🏽♂️,比如研究第一和第二種文學銀幕化方式時🤾🏿♀️,可以考察作者如何用不同媒介表達同一思想、情節等。研究第三和第四種文學銀幕化方式時,不能簡單地評價孰好孰壞,而應該考察語言轉換中增添、刪減💃🏿、或改變了什麽👮🏼♂️。

演講結束後🧑🔬,張曉東和師生尤其是跨媒介文化研究創新團隊的老師們就電影改編研究的意義🧁🧔♂️、電影的敘事方式、電影的細讀等進行了深入的對話和討論。主要的對話內容如下:

西班牙文系教師鄒萍針對講座中提到20世紀很多電影的故事原型來自古典文學和經典文學這一問題,想到了文學批評中常見的原型批評(又或互文修辭),提出問題:在研究中如何判斷這是導演有意為之還是無意中的巧合⛔️👩🚀?張曉東認為,所有的藝術作品的意義都應該指向當下,所以當我們在當下的電影作品中感受到經典作家的影子或者說有他們的精神的浸潤🫐,那麽改編影片的意義都是為了對我們今天的時代🧘🏽♂️⚠、今天的生活產生意義🙇🏿♀️🤞🏽。無論是有意為之還是無意識的行為💤🤦🏽,其意義都應該是指向當下、指向今天的。

英文系教師段楓的重點在“為什麽一些故事會被反復講述”這一問題上,特別是故事在不同媒介之間的轉換所涉及的不同主題呈現及其背後的改編意圖;同時提及古希臘悲劇對希臘神話的戲劇改編及其對希臘民主議政製度所起到的積極作用🧑🦼;也針對《亂世佳人》👳🏿♂️、《第一爐香》等文學作品的正面和負面改編案例,從角色形象🤽🏼♀️、導演意圖、原作質量和電影特殊的敘事語言等幾個角度進行了討論👨🏻🦳🍝,涉及文字敘事和電影敘事在故事講述和展現等方面的相對優勢和劣勢。張曉東也簡要介紹了自己最近針對許鞍華版本《第一爐香》的一篇影評引發的爭議。

俄文系教師李新梅繼續提問:外國文學語言專業的人在研究文學作品的電影改編時,應該特別註意改編語言中“失去”的東西,要挖掘改編者的意圖🥹,但如何了解改編者的意圖🧛🏿♂️,如何了解導演的思想呢?是通過電影細節與文學文本的細節對比分析改編者的意圖,還是通過其他方式?張曉東建議通過閱讀研究改編者或導演思想的文獻,因為優秀的導演本身也是研究對象,關於他們的創作思想有很多研究成果,可以借助這些研究成果去深入了解改編者的意圖和主導思想。

德文系教師孔婧倩提出“不能簡單比較電影好還是原著好”👩🏿✈️。因為電影是第七種藝術🧑🏼🔬🧣,本身就是一種獨立的藝術形態,比如《日瓦戈醫生》🌰🧔🏼、《鐵皮鼓》的原著和電影都是各自領域的藝術傑作💁🏿♂️。另外她還認為,跨媒體改編研究不可缺少的就是電影語言的分析,電影的表現元素🦾,意向和內涵如何分別通過“文字”媒體和“電影表現元素”來表達🧏🏼♀️。張曉東表示電影語言分析非常重要,建議通過修讀專業的電影表現元素,電影技法課程來學習專業的電影分析法🎸。

日文系教師王菁潔評價從“日本電影有俄羅斯的影子”這一點聯想到日本第一部言文一致的小說《浮雲》就出自俄語專業出身的二葉亭四迷🍳,他也譯介了許多俄語文學。可以說近代日本的很多作家對俄語文學都十分熟悉🧙🏽,魯迅等作家也是通過留學日本接觸的👨🏿🚒。

講座吸引了眾多高校的師生參與4️⃣。部分研究生就電影研究的方向✈️、方法🤷🏽♀️💓、理論書籍等問題在線請教了張曉東👨🏿✈️,反響熱烈🤚🏼。

Copyright © 沐鸣2平台 -《精彩永续》让乐趣不断延续! 版權所有 滬ICP備20299717號

聯系我們

聯系我們

沐鸣2地圖

沐鸣2地圖

友情鏈接

友情鏈接