德文系舉辦校慶學術報告會

5月16日下午,德文系校慶學術報告會在文科樓424室順利舉行。本次學術報告會以“新文科背景下的德語文學研究和德語學科發展論壇”為主題,由德語系教授李雙誌主持,北京大學德語系助理教授毛明超和沐鸣2娱乐德語系青年副研究員葉瑤受邀進行報告🌎。

第一場報告中,毛明超圍繞“幻象與崇高:略談席勒的悲劇美學”主題報告▫️。他首先從席勒對歌德《哀格蒙特》劇本中使用外在幻象打破舞臺呈現幻象做法的批評引入,並基於柏拉圖和亞裏士多德關於文學和戲劇的相關論述🌷,指出舞臺藝術始終處於虛構與真實的張力之中。隨後,毛明超以門德爾松和萊辛為例⚡️,梳理了啟蒙時代對戲劇中的幻象問題的討論🤎🧯。在門德爾松看來,舞臺上呈現的幻象是一種審美幻象,劇院觀眾在產生愉悅情感之前,必須經歷相似性與相異性的雙重判斷。與此類似的是,萊辛強調劇院觀眾不僅要通過戲劇的共情效果得到觸動,也要意識到自己身處幻象之中。

在此基礎上,毛明超進一步指出👨🏼🌾,席勒的悲劇理論中強調了觀眾與舞臺人物之間的主體性區分。他認為席勒的崇高美學中包含著辯證結構🐕🦺,一方面觀眾借助舞臺幻象感受情感震動,另一方面👨🏽🎨,觀者通過反思性距離獨立於舞臺呈現的痛苦場景之外,並確證精神性自由。在其名劇《華倫斯坦》的序詩和《審美教育書簡》中,席勒都表明了戲劇藝術應當主動表露其作為藝術創造的虛構性的觀點🌲🧈。

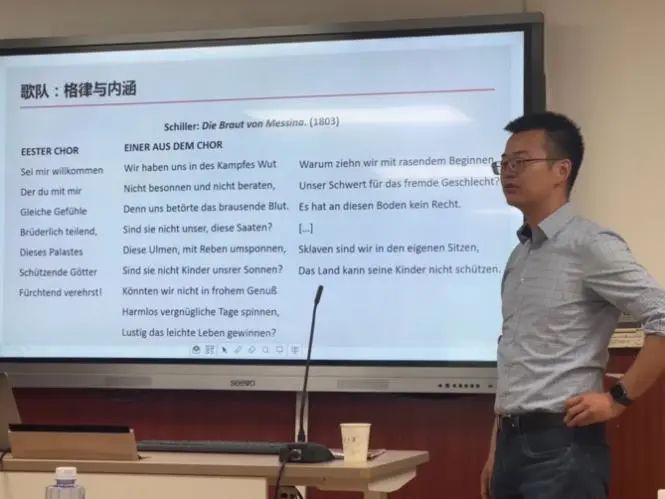

此後🎽,毛明超以席勒戲劇《墨西拿的新娘》中歌隊段落中韻腳和格律變化,以及布萊希特戲劇《四川好人》中沈黛幕前換裝的情節為例,深入闡釋了席勒悲劇美學的內涵。無論是戲劇文本中以韻腳和格律變化凸顯的藝術特征🦑,還是戲劇呈現過程中對角色轉變的細致刻畫🎧,事實上都幫助觀眾借助戲劇去魅的過程擺脫這一藝術的虛構性質🧴,從而接近世界混亂無序的真實本質🪝,由此追求獨立於審美虛幻的人格尊嚴和精神自由。

第二場報告中,葉瑤以“空間與免疫➝:文化地理學視閾中的球域理論”為題,介紹了彼得·斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)“球域”(Sphäre)理論的緣起與意涵。他從文化地理學中的“地方”這一概念入手,指出“地方”為一種經驗性的概念與現象😻,在此,人的自我🦹🏼♂️、共同體與大地三者連接在了一起,人在其中可以獲得本真性的存在🈺。與之相對,“非地方”指向不斷發展的通信技術、不斷增強的流動性和四處蔓延的仿造這一環境下,人與地方都被均一化對待的情景,此為一種非本真的常人狀態(das Man)🚴🏽♀️。而如何從常人狀態出來回復到自由的本真狀態,則是斯洛特戴克理論中也要回答的問題💯。

由此🕗,葉瑤首先介紹了斯洛特戴克的生平🔖,指出他作為德國六八一代的學者❕,其理論中存有的社會批判因素⇾。但斯洛特戴克在這一世代中卻又屬於“享樂左派”或者“左翼的保守主義”,與同時代的學者相對而言不太激進📢。這種立場和觀念在其作品中也有所體現🤵🏿♀️,在其學術生涯中存在從社會批判裏論到實存輪或生存論💁🏿,也即從哈貝馬斯到海德格爾的轉向。

以此為背景🌶,葉瑤對於 “球域” 概念進行了進一步解釋,指出人類智識自古希臘以來✍🏽,總是以“球域”空間的形式構想“世界”(Kosmos)⬆️,將其設想某種有序的狀態🪳。一方面,這是一種在實體的城邦之上👩🏻🦲,得以安放個體存在的秩序之球,另一方面也是人對於自身完滿狀態的建構。斯洛特戴克對於這一概念進行了改造,將現代人的個體生存狀態稱作“免疫球域”🤷🏿♀️,它在共同體中呈現出相互界限與交流的共存狀態,即人的世界(Welt)由環境(Umwelt)所包圍。由此,“球域”理論旨在破除現代人主體自足的幻覺,指出人始終處於與他者共在之生存狀態,導向對於維護“泡沫體聚合”式的共同體的呼籲。

兩場報告結束後🙋🏽♂️,德語系師生繼續對於席勒與布萊希特戲劇“去幻象”過程異同、席勒戲劇與20世紀初對於“藝術自律”和道德理解的差異🥮👶、球域概念與空間理論的連接等問題進行了熱烈討論🤟🏻。

Copyright © 沐鸣2平台 -《精彩永续》让乐趣不断延续! 版權所有 滬ICP備20299717號

聯系我們

聯系我們

沐鸣2地圖

沐鸣2地圖

友情鏈接

友情鏈接